2018

- Le mie nuove Recensioni

INDICE

1)Premessa

2)Leily (anni 12), Gruppo Gold La prima

avventura

3) Claudio Papini, Il segretario &

il suo doppio-

(Niccolò Machiavelli & Cesare

Borgia)

4) Giulio Vignoli, Repubblica italiana-

Dai brogli e dal colpo di stato dal 1946 ai giorni nostri

- Digressione di M.L. Bressani sul libro

di Hayward Storia della Casa di Savoia,1955,dono per me nel 1961-.

5) Ricordo del prof. Enrico Turolla

6) Emilio e Maria Antonietta Bigini, Le

più brutte storie

7) Salvatore Satta, Mia indissolubile

Compagna

8) Salvatore Satta, Padrigali mattutini

9) Giovanni Meriana, Sono partiti tutti-

Ultimi giorni di Reneusi e altre storie

10) Giglio Reduzzi, E’ arrivata la

svolta

- Il Paese che vorrei

11)Giovanni Ferrero, Chicco, Gli

“Zoccoletti”- Ricordi di Casa Ferrero (1851/2001)

12) Maria Clotilde Giuliani – Lettera

per l’autore sul libro

13) Fabio Capocaccia – Lettera per

l’autore sul libro

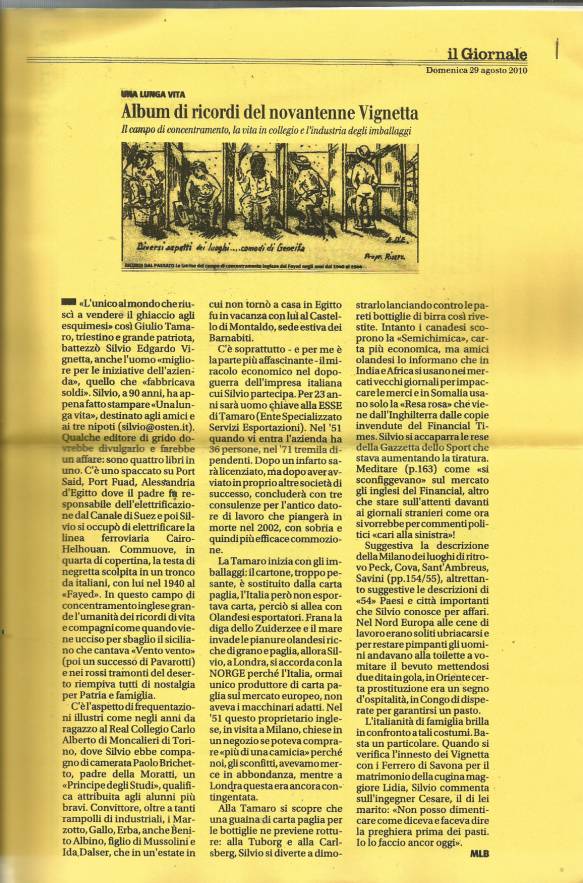

14) Silvio Vignetta, Una lunga vita

15) Grazia Zerbi, L’affresco

16) Grazia Zerbi, Agnese e i continenti

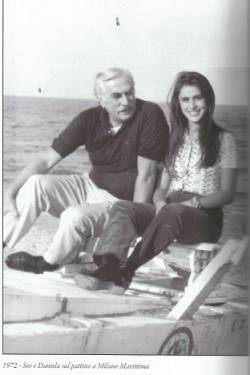

17) Laura Boschian, moglie di Salvatore

Satta: Diari di una triestina

18) Maria Rosaria Dominis, Gli Oleandri

di Dubrovnik

19) Cesare Quadri, La Senaide

Premessa

Quando scrivo una recensione sono convinta che

quanto è detto nel libro sia da contestualizzare nel tempo in cui si verificò,

ammesso che l’autore non l’abbia già fatto e talvolta in modo da sorprenderci.

Quanto s’impara dai libri...!

Ecco quindi questa nuova serie di recensioni che

metto su questo mio Sito non collaborando più a giornali dal giugno del 2013.

(Chi vuole può vedere le precedenti a Recensioni

e non solo (gli si aprono 25 pagine

tematiche con

articoli

tutti pubblicati) su http://mlbressani.wixsite.com/marialuisabressani)

Queste mie nuove, del 2018, riguardano libri

ricevuti in dono da miei estimatori (lo spero) nello scorso Natale e non avendo

un giornale su cui collocarle le ho messe su questo nuovo Sito, nato

principalmente a tal fine. Dai libri ricevuti ho imparato sentendomi più in amicizia

con gli autori, pur restando il diritto di critica.

Preciso, poiché c’è stato un tempo (anni settanta)

in cui il critico usava le recensioni come un palcoscenico personale e metteva

in secondo piano l’autore, che cerco invece di dar risalto a ciò che pensa e al

perché ha scritto il libro.

Una critica a me stessa: sono recensioni lunghe, ma

sai che libertà a non esser condizionata dal numero di righe come quando si

scrive sui giornali.

Un’avvertenza: i miei

commenti tra una recensione e l’altra saranno da me scritti in rosso

(così chi preferisce li può saltare per andare alla recensione successiva

oppure li vedrà meglio se desidera leggerli).

Gruppo Gold

La prima

avventura

di Leily (anni 12)

Questo delizioso primo libro è stato scritto da una

ragazzina di 12 anni (con la collaborazione del papà).

La dedica è: “alla mia mamma, che era una grande

lettrice” e conclude con un “Buona lettura!”

Sono 56 agili pagine (lo troverete anche online)

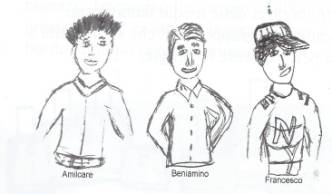

con qualche figura come la seguente dove Leily ha designato i protagonisti

maschili della storia.

Il gruppo d’amici, costituito in parità dai tre

ragazzi sopra disegnati e da tre ragazze più due cani Gen e Hallie, è alla

ricerca di un tesoro come succede proprio nei libri che leggevamo quando

avevamo la loro età. Non manca la casa del tesoro, ormai in abbandono dei coniugi Gold che vi avevano abitato e, guarda caso, erano stati scrittori di

libri d’avventure con tema comune “tesori da ritrovare”. Scrittori diventati

famosi al loro tempo come fa fede un articolo di giornale rinvenuto dai piccoli

esploratori.

Il gruppo di ragazzini prende il nome dei coniugi

Gold (e quale sarebbe più appropriato per la ricerca di un tesoro?), come

altrettanto interessanti sono i nomi dei loro accompagnatori: il cane Gen,

diminutivo di Generale, e la cagnolina Hallie cui la padroncina ha voluto dare

il nome della sua sorellina gemella, adottata da un’altra famiglia poco prima

di lei.

La storia inizia in quel luogo incantato e

noto per le vacanze che è la nostra

isola d’Elba ma si sposta dal Mar Mediterraneo all’Oceano Atlantico a Capo

Verde dove i coniugi Gold avevano avuto una casa. Questo accade quando i genitori vengono convinti dai ragazzi a

spostarsi là per l’idea sempre più plausibile per tutti loro, in base a

ritrovamenti vari, che un tesoro esista davvero.

Nel dipanarsi della storia, senza fronzoli, con un

linguaggio essenziale, non mancano infortuni vari dalla ragazzina che si sloga

una caviglia al ragazzino che nella traversata cade in mare dal catamarano.

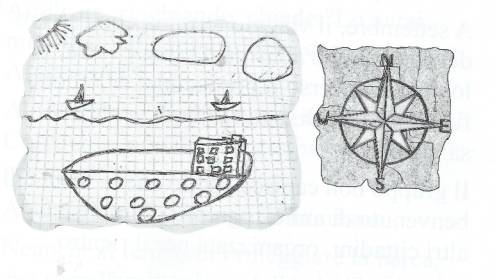

Inserisco dal libro un disegno di Leily dove ha

disegnato con precisione la rosa dei venti.

Un aspetto di questo primo libro, incantevole nella

sua freschezza, è la conoscenza di cose molto tecniche e attuali come la

citazione di GPS, telefonini, metal detector, trasmettitore nautico e non manca

la cassetta del pronto soccorso. Per questa posso immaginare ci sia stato il contributo del papà per insegnarle che

anche nella più semplice gita (e queste dei ragazzi sono state “gite” piuttosto

avventurose) può accadere l’imprevisto per cui è meglio premunirsi con qualcosa

che possa servire ad un’immediata medicazione.

Non solo, c’è un importante elemento di educazione

civica quando l’ipotesi di ritrovare il tesoro si fa sempre meno campata in

aria e i ragazzi vengono avvertiti dai genitori che dovrà essere consegnato ai

Carabinieri perché esso non appartiene a loro ma allo Stato. E sull’onda della

nostra attualità c’è perfino il soccorso in mare ad un barcone di profughi.

Non mancano momenti di humour come quando, a Capo

Verde, Amilcare uno dei tra ragazzi che non sa lo spagnolo ma per far

colpo cerca di parlarlo, aggiunge

sempre una “s” finale alle parole. Perciò i compagni lo soprannominano

Amilcares.

Non so immaginare se Leily in futuro ricorderà

questo libro come un qualcosa di bello da lei portato a compimento quando si

leggono libri che gli adulti hanno scritto per i ragazzi mentre lei ha saputo

farne uno in prima persona. Per questo lo ricorderà volentieri pur se forse non

continuerà più a scrivere. Però è proprio a questa età che nascono le

“vocazioni” e può essere che la scrittura diventi per lei uno scopo. Potrà

anche essere una scrittura scientifica, per divulgare e spiegare fatti

scientifici ed invenzioni tecniche poiché si nota nel libro un suo interesse di

questo genere. C’è soprattutto da parte di Leily un tratto della sua

sensibilità, della sua acutezza di spirito, che le ha fatto cogliere come

durante il sonno, attraverso i sogni, veniamo a dipanare con più chiarezza cose

che ci sono successe durante il giorno ed a trovare qualche soluzione. Infatti

è nel sonno che questi ragazzini capiscono meglio il significato di ciò che

hanno vissuto o visto di giorno.

Nell’indice del libro il capitolo finale s’intitola “Delusione” perché come in un

giallo alla Agatha Christie questo svelerà se il tesoro esiste davvero o no.

Non vi tolgo la suspense e invito a scaricare il libro online (mezzo moderno di

comunicazione) perché le copie in carta sono state poche.

Anzi, mi sento onorata di averne ricevuta una con

la dedica “con simpatia a Marisa”, che è il mio nome in famiglia.

E’ stato al momento della benedizione pasquale

delle case che don Vincenzo, sacerdote della nostra parrocchia, cara al

Cardinal Siri (un tempo ne ho anche scritto), arriva a compiere sempre dopo la

festività. Ma questa benedizione è davvero un momento intenso perché si fa con

la preghiera in comune sul pianerottolo. Questa volta a noi e alla nostra

vicina di ballatoio Jole, da poco vedova, si sono aggiunti anche Leily e il suo

papà scendendo dal piano di sopra. Non è da molto che sono venuti ad abitare

qui e quando don Vicenzo ha precisato che Leily è così brava per merito non

solo dell’educazione del suo papà ma anche della sua mamma, mancata di recente,

Leily ha abbassato il capo e i suoi

occhi si sono fatti lontani e scuri di commozione profonda.

Sì la vita non è facile ma scrivere un libro è

sempre una grande risorsa. E’ terapeutico anche se non vi si scrive nulla di

ciò che ci riguarda: ci distrae e ci dà uno scopo finché non lo abbiamo portato

a compimento. Come scrisse una grande scrittrice Natalia Ginzburg nel suo Le

piccole virtù, per quel lavoro

fatto bene si può stare in piedi la notte.

Auguri Leily per continuare a crescere come mamma

ti vorrebbe.

Grazie per questo dono che hai fatto a me in

particolare ma a tutti coloro che avranno la fortuna di leggerti. Ti abbraccio

forte come ho fatto una volta con una nipotina della tua età quando si volse

verso di me scoppiando a piangere al funerale della sua mamma. Già sei anni da

allora perché la vita continua e può riservare anche tante belle sorprese e

gioie come vorrebbe per noi chi ci ha voluto bene e ci guarda dal cielo.

Cesare Borgia e Machiavelli

Grandi italiani o antenati “scomodi”?

Cesare Borgia (di Papini:Ritornare a Machiavelli)

Il segretario e il suo doppio

(Niccolò

Machiavelli & Cesare Borgia)

di Claudio Papini

E’ libro complesso come

complesso è il periodo storico che tratta, pur in una manciata d’anni dal 1492

al 1513 circa. Ma, come con una macchina del tempo, l’autore si sposta alla

ricerca delle radici dei nostri mali “fin dall’antichità classica del

sovversivismo giudaico-cristiano in funzione antimperiale” (esplicitato nella

contrapposizione Gerusalemme/Roma) fino ai tempi della Riforma luterana. Ne

nasce un grande affresco storico in cui l’indagine si concentra, in quattro

capitoli con sempre nuovi arricchimenti, sulla vita di Alessandro VI (Rodrigo

Borgia) e del figlio Cesare, nominato da lui cardinale a 18 anni.

Alessandro VI, Papa dal

1492 della scoperta del nuovo mondo da parte di Cristoforo Colombo, morì per

veleno nel 1503. Già nipote di Papa Callisto III, era spagnolo, di cognome

Borja, perciò detto dagli italiani Borgia.

Cesare, divenuto Duca di

Romagna, soprannominato il Valentino da quando Luigi XII re di Francia lo aveva

investito della contea di Valentinois,

morì nel 1507.

Papa Alessandro VI era

amante del lusso e del denaro, pensò ad accrescere il patrimonio della Chiesa

in tutti i modi inclusa la simonia (quella dell’acquisto superata da quella

delle vendite), ebbe molti figli cosa che nel costume dell’epoca non

scandalizzava. Tra questi Lucrezia,

usata come “pregevole dono” a fini matrimoniali (per utilità di scambio), ma

apprezzata dal padre che in un periodo di requie, tra un matrimonio e l’altro,

la nominò “governatore” di Spoleto. La “leggenda nera” intorno ai Borgia,

include Lucrezia, oggi riabilitata e che non avvelenò nessuno, ma in parte è

una fake news del passato, costruita da avversari politici. Restano

indubitabili i molti avvelenamenti perpetrati da Alessandro VI e soprattutto da

Cesare. Alla nota 145 (sono 233 le note del libro con precisazioni molto

interessanti) vi è una spiegazione del veleno usato, forse polvere di cantaride

ottenuta dall’essiccazione di piccoli scarabei: a piccole dosi dava effetto

afrodisiaco, con più alte provocava lesioni interne che portavano a morte.

I personaggi di quel

difficile tempo storico appaiono in chiaroscuro come in una saga o moderna soap

Tv. Non a caso il primo atto di Alessandro VI Papa è grande: ristabilì la

pubblica sicurezza e fece pagare gli stipendi. Da politico comprese che solo

con la forza poteva ripristinare lo

Stato pontificio come prima dell’invasione del 1494 da parte di Carlo VIII di

Francia e con Cesare compì un’opera di riorganizzazione e ristrutturazione con

il fine di supremazia in Italia. Gli viene attribuita l’espressione “che il

sovrano francese l’aveva conquistata con il gesso” perché gli bastava segnare

sulla carta topografica una città italiana col gesso e questa senza opporsi gli

apriva le porte.

In un panorama di

staterelli italiani, dove Venezia era l’unica degna del nome di Stato, nasce la

“fascinazione” di Machiavelli (difensore della libertà di Firenze, la sua

città, di cui era segretario) per Cesare: “perché l’animo del guerriero era

grande e l’intenzione alta”, perché nonostante la condotta criminale e lasciva

“era uomo all’altezza dei propri sogni o per lo meno si sforza di esserlo”.

Soprattutto perché “o Cesare o nessuno sarebbe stato capace di annientare il

Papato, causa di tutti gli interventi e fonte di tutte le divisioni d’Italia”.

Solo la militarizzazione dello Stato pontificio poteva attuare una

laicizzazione dello Stato e la supremazia in Italia.

La militarizzazione

avvenne grazie alle virtù da soldato di Cesare. Una dimostrazione della sua

forza intrepida è in un episodio: quando in piazza S. Pietro, in uno spazio

chiuso davanti ad una Basilica diversa dall’attuale, atterrò in stile corrida

sei tori selvaggi.

Non solo quando morì Papa

Alessandro, Cesare che era stato anche lui avvelenato sopravvisse, ma malato e

lasciato tra due potentissimi eserciti nemici, ebbe una Romagna (il suo ducato)

così fedele che lo aspettò per un mese. Non solo, quando Machiavelli va a

trovare Cesare, ormai in prigione, lo trova circondato da fedelissimi amici.

Scrive Papini: “Non

dovevano dispiacere la risolutezza di

Cesare nell’attuazione delle decisioni e la sua opportunistica ferocia di

hidalgo a Machiavelli che da giovane a Firenze non aveva sopportato il

temperamento dei Piagnoni e nemmeno l’arroganza degli Arrabbiati”.

Per il fiorentino Cesare

fu Il Principe (libro scritto

nell’esilio di S. Canziano nel 1513, qualche anno dopo la sua morte e

meditatamente non per impulso di eventi esterni).

Quanto alla parte nera

del Valentino, numerosi gli assassini tra cui anche quello del fratello minore,

duca Juan di Gandía, prediletto dal padre. Papini per queste “pulsioni” come le definisce, accosta Cesare a Gilles

de Rais compagno d’armi di Giovanna D’Arco, che nella guerra dei Cent’Anni le

dimostrò “ben oltre la partecipazione alle operazioni militari” dimostrando la

sua patologia.

Al Cesare politico,

Machiavelli per cui la politica, è

“arte del possibile realisticamente intesa”, imputa un solo errore: essersi

fidato di Papa Giulio II appoggiandone l’elezione. Giuliano della Rovere, nato

ad Albisola di Savona, sotto lo scandaloso pontificato di Alessandro VI era

stato per 10 anni esule da Roma. Da Papa promise al Valentino, già colpito da

sorte avversa e rifugiatosi in Castel Sant’Angelo a Roma quindi (un problema in

più questo per lo Stato pontificio), gli promise che lo avrebbe confermato

“nella carica di gonfaloniere della Chiesa, capitano generale e nel possesso dei suoi Stati”. Invece compí

“una rete sottile” affinché i domini del Valentino tornassero al controllo della Chiesa, abrogò il Ducato di

Romagna come realtà politica e territoriale indipendente, fece imprigionare

Cesare.

Per le luci ed ombre di

tutti questi comprimari-protagonisti del libro Giulio II fu grande mecenate di

Bramante, Raffaello, Michelangelo e fece leggi giuste. Tra le tante abolí i

duelli e lo ius naufragii, cioè il diritto di spogliare i naufraghi (e quel

barbaro diritto nell’Italia d’oggi, buonista ma anche affarista con le

cooperative, si è trasformato in accoglienza “senza se o ma” dei migranti da

non lasciar naufragare).

Dall’antico,

proiettandosi nei problemi moderni, Papini non manca di stigmatizzare l’Italia

dei differenti governi nazionali, “in

particolare quelli ispirati da ideologie internazionaliste, dunque

cristiano-cattoliche e tardo social-marxiste”, che ha portato da noi circa

6 milioni tra immigrati “comunitari” ed “extracomunitari”.

Il pregio del libro è

ripercorre con chiara analisi critica quegli anni di un’Italia ancora in fieri,

così travagliati tra nemici e alleanze con re stranieri che facevano a gara per

accaparrarsi “il nostro giardino”, ma soprattutto è risalire alle radici

lontane dei nostri mali.

Papini è cultore di Daniel Massé, di cui ha ospitato diversi

libri nella Collana “Amici del Libero Pensiero” (www.amiciliberopensiero.it)

che dirige per De Ferrari, l’Editore genovese con cui ha anche pubblicato

questo suo. Nel 2012 ha scritto su Daniel Massé e gli enigmi del cristianesimo

e in sintonia con lui risale allo scontro antico tra Roma e Gerusalemme, al conflitto di Gerusalemme con diversi centri

politico-religiosi di lingua araba, quindi tout court al conflitto Oriente/Occidente. Osserva

Papini che ai giorni nostri Italia e Israele sono due stati che fanno parte

dell’Occidente a tutti gli effetti, però penso quanto sia tuttora “diffidente”

la nostra Europa verso la realtà storica d’Israele e molto più propensa a

capire i palestinesi specie dopo la decisione di Trump, giunta dopo la

pubblicazione del libro, di decretarne Gerusalemme capitale.

Per la lunga Storia,

narrata nel libro, è da ricordare che il 1498 (nel pieno del Pontificato di

Alessandro VI) è anche l’anno in cui Gerolamo Savonarola, il “profeta

disarmato” che di Firenze voleva fare la nuova Gerusalemme, è condannato al

rogo. Quel titolo sarà da attribuire a Ginevra, ad opera di Calvino (però dopo

il 1536 precisa l’autore). Ma esso risale al 1517 della nascita e diffondersi

della Riforma, figlia d’Umanesimo-Rinascimento. Proprio la reazione a quel nostro

importantissimo periodo storico, con il conseguente desiderio di restaurare una

nuova Gerusalemme, è stato anche frutto dell’opera di Gerolamo Savonarola.

Di qui un nuovo ed

assoluto bisogno di studiare la Storia.

Da questo libro, che offre il piacere dell’intelligenza,

si può pensare a voler ricreare per il nostro futuro, pur se il tempo sembra

breve, una parola potente come Ri-nascimento (nuova nascita) o Ri-sorgimento

(nuova resurrezione).

UN'ANALISI DEL LIBRO DEL

PROF. GIULIO VIGNOLI

SULLE ORIGINI E LA STORIA DELLA REPUBBLICA

ITALIANA

Repubblica Italiana – Dai brogli

e dal Colpo di Stato del 1946 ai giorni nostri è un libro-bomba lanciato sulla

Repubblica Italiana. Per disseppellire le menzogne che hanno accompagnato

la nascita della RI come la chiama tout court l’autore Giulio Vignoli. Solo RI,

in quanto non meritevole di altro nome perché nel dopoguerra “il regime

politico s’impadronì del potere senza mandato popolare”.

Repubblica Italiana – Dai brogli

e dal Colpo di Stato del 1946 ai giorni nostri è un libro-bomba lanciato sulla

Repubblica Italiana. Per disseppellire le menzogne che hanno accompagnato

la nascita della RI come la chiama tout court l’autore Giulio Vignoli. Solo RI,

in quanto non meritevole di altro nome perché nel dopoguerra “il regime

politico s’impadronì del potere senza mandato popolare”.

I fatti: il

Referendum del 2/3 giugno 1946 si svolse con i voti per la Corona e la

Monarchia nettamente in testa fino a tutto il 4 giugno. Una valanga di voti

repubblicani sarebbe arrivata nella notte fra il 4 e 5 giugno, proveniente dal

Sud, cosa non credibile giacché il Sud votò in massa per la Monarchia.

Importante: dal Referendum erano stati esclusi Alto Adige, Venezia Giulia con

Gorizia Trieste Pola Fiume le isole del Quarnaro, Zara perché in discussione la

loro appartenenza all’Italia. Per Zara, quando Ciampi nel 2001 le attribuì la

medaglia d’oro in quanto città martire, ci fu l’insurrezione del presidente

della Croazia per cui risulta tuttora congelata. E a quei profughi

dell’esodo a suo tempo De Gasperi fece prendere le impronte digitali.

Dal 13 al 18 giugno il potere in Italia fu detenuto dall’Alcide e “Soci di

fatto, ma non di diritto”, con interruzione della continuità costituzionale.

Umberto II, pronto ad inchinarsi alla volontà del popolo, aveva affermato di

voler attendere il 18 giugno per la pronuncia della Corte Suprema di Cassazione

su “reclami, numero votanti e voti nulli”. Agli Italiani scrisse il 13 giugno:

“Improvvisamente, questa notte, in spregio alle leggi e al potere indipendente

e sovrano della Magistratura, il Governo ha compiuto un gesto rivoluzionario,

assumendo con atto unilaterale e arbitrario poteri che non gli spettano”.

La Presidenza del Consiglio (De Gasperi) rispose con un comunicato vergognoso

su “falsi”, mentre avrebbe dovuto baciargli i piedi poiché toglieva l’incomodo.

Il Re, se avesse voluto reagire ai brogli e al Colpo di Stato, avrebbe avuto

ottime possibilità di vittoria come dimostrato nel libro dalle forze elencate e

a sua disposizione.

“Era l’inizio dell’odio dei vermi”, scrive Vignoli, repubblicano di sentimenti

ma che giovanissimo iniziò a prendere le difese della Monarchia sabauda e dei

monarchici in quanto perseguitati e osteggiati, cosa che gli procurò

discriminazioni nell’ambiente di lavoro. L’amor di Patria del professore, già

docente universitario a Giurisprudenza e a Scienze Politiche per quasi 50 anni,

risalta nella sua vita: ha cercato le minoranze italiane disperse in Europa, ne

ha scritto (centinaia di pubblicazioni: libri saggi articoli).

L’impietoso confronto!

1) Il giorno dell’abdicazione Vittorio Emanuele III donò allo Stato italiano la

sua famosa collezione di monete, la più grande al mondo, valutata miliardi;

Umberto II per le spese del Referendum impegnò la famosa collana di perle

della Regina Margherita e prima di partire -con due sole valigie-

consegnò alla Banca d’Italia i gioielli della Corona.

Il PCI, fino all’epoca di Gorbaciov, fu finanziato dall’URSS con un enorme

flusso di denaro, diventando potenza economica con enorme patrimonio

immobiliare, pseudo cooperative, banche come MPS. Ebbe le tangenti del

commercio Italia-URSS e a tutto questo presiedette per anni Giorgio Napolitano

come attestato dalla deposizione di Craxi al Tribunale di Milano nel processo

per “Mani pulite”.

2) Il PCI fu sempre ladrone: dall’oro di Dongo (denaro della Banca d’Italia e

quindi degli Italiani) financo ai diritti miliardari d’autore dei Quaderni di

Gramsci. Mentre alla di lui figlia, bambina che viveva in Russia, portavano in

dono solo una bambolina.

All’inizio ho parlato di una bomba lanciata e questa ha scoperchiato un

vaso di Pandora. Al fondo l’idra feroce del PCI, ma prima, in superficie, tanti

mostriciattoli artefici del Comunismo. Napolitano certo, ma anche Togliatti, il

criminale astuto (vedi Hotel Lux e periodo della guerra civile spagnola), Nenni

che ebbe il “Premio per la Pace Stalin”, prima che se ne svelassero i crimini,

De Gasperi definito da Vignoli “viscido austriacante”.

Pregio di

questo libro è non fermarsi al passato ma arrivare con cruda e documentatissima

analisi ai giorni nostri: dal ’68 alle Br.r., a Berlusconi e alla mala

giustizia cioè quella politicizzata, alla scuola dei tutti promossi, alla

mafia, ai processi che videro condannato Priebke che obbedì ad ordini

superiori e assolto Piskulic, assassino dei nostri fratelli fiumani, all’odierna

invasione musulmana. Il lettore troverà irriverenti, ma azzeccate definizioni,

anche per Obama e Papa Bergoglio.

A questo

punto conta molto ricordare i nomi. A partire dalle due pagine (18/19) in cui

sono elencati molti di coloro che al Referendum votarono Monarchia: “le più

alte intelligenze italiane dello scibile in tutti i campi”. Nell’elenco ne cito

alcuni perché molto conosciuti: Gino Bartali, Mariù Pascoli (sorella del

poeta), Alberto Sordi, Raf Vallone, Amedeo Nazari, Macario, il cardinale

Idelfonso Schuster, Valentino Bompiani, Giorgio De Chirico, don Carlo Gnocchi

fondatore dell’Opera Mutilatini (Umberto II ospitò al Quirinale i mutilatini

della guerra perduta), Leo Longanesi, Indro Montanelli, Padre Pio di

Pietralcina che profetizzò “Un ramo seccherà (Savoia-Carignano), un ramo

fiorirà (Savoia-Aosta)…

E “martiri” sono usciti dal vaso di Pandora.

Gli

antichi come i nove giovani di via Medina definiti da Napolitano: “popolino

monarchico isterizzato”. Il 12 giugno, dopo il referendum, in una Napoli quasi

tutta monarchica, alla sede del PCI in via Medina espongono una bandiera senza

stemma sabaudo. Chi cerca di arrampicarsi per toglierla viene ucciso a raffiche

di mitra. Ida Cavalieri, una studentessa, ebrea milanese, avvolta nella

bandiera del Regno muove alla testa di un centinaio di studenti per fermare le

camionette della polizia ma, travolta da queste, muore all’ospedale. Commenta

Vignoli: “a Tienanmen il carrista deviò per non travolgere lo studente.

Migliori i comunisti cinesi di quelli nostrani?” Vennero anche uccisi dai

comunisti due Reali Carabinieri di cui non si svelò mai l’identità come scritto

nel libro Umberto II e la crisi di Giovanni Artieri.

Pregio grande del Vignoli è citare una messe di libri storici

controcorrente: altri, in questa nostra Italia dell’occultamento, hanno avuto

il coraggio della verità.

Come sigla di Vignoli si potrebbero assumere queste sue parole: “La Sinistra

non dimentica, anch’io non dimentico e non perdono”.

Ad un martire, più recente, è dedicato il libro: al Caporale degli Alpini

Matteo Miotto, che il 31 dicembre 2010 morì in Afghanistan, paese dilaniato da

Talebani e ora anche da Isis. Morì dopo aver sventolato dal carro armato la

Bandiera Italiana con la Croce Sabauda. Il Comando nella foto che diffuse

censurò lo stemma. Intervenne il padre di Matteo a mostrare la vera

immagine.

Il 10/11 aprile 2016 la tomba di Miotto è stata vandalizzata e torno

all’immagine della bomba lanciata. “Il fine giustifica i mezzi” è nota frase

che Machiavelli mai scrisse. Se il fine della RI doveva essere “gettarsi alle

spalle il passato per costruire la pace”, il non aver mai fatto i conti con il

vero passato ha inquinato il risultato. Dal vaso di Pandora scoperchiato

è uscita una nube di Chernobyl che con l’ignoranza ancor oggi ottunde le

coscienze.

Giulio Vignoli

Repubblica Italiana. Dai brogli e dal Colpo di Stato del 1946 ai giorni nostri

Settimo Sigillo-Europa Lib. Ed, 2017

Pagg: 176 Euro 15,00

ISBN: 9788861481916

Ho riportato la

mia recensione come è stata pubblicata su www.monarchia.it

il giorno 29 gennaio 2018

In copertina

del libro la foto di Mario Fioretti, anni 24, uno dei nove giovani uccisi in

via Medina a Napoli l’8 giugno 1946 (v. pp.38/39 del libro)

Dal

libro di Vignoli aggiungo alcune foto

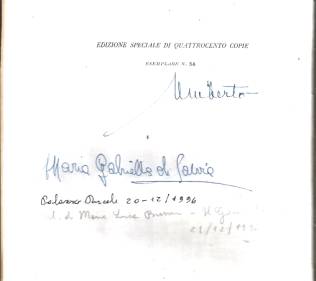

E ora aggiungo, da un libro che chiesi a

mio padre come regalo per la maturità e avendo avuto un ottimo risultato mi

accontentò,

le

firme di Umberto II e di Maria Gabriella.

Nella

pagina, a matita e con la mia scrittura gallinesca, la data del mio

articolo per Il Giorno – Cultura

quando Gabriella venne a Palazzo Ducale di Genova per l’inaugurazione della

mostra dell’antenato Odone: 21/12/1996

Storia della Casa di Savoia

in due volumi e in 400 copie autografate da Umberto II è stato a cura di

Fernand Hayward per Cappelli Editore, la mia copia è il n.54.

Ricordo solo a proposito della firma di

Maria Gabriella messa sotto a quella di suo padre Umberto, che prima studiai la

principessa e poi, avendo ammirato la sua grazia e compostezza, le porsi il

libro chiedendo di autografarmelo.

Lei, quando vide la firma del padre, si

commosse.

La prima volta che votai, sposa a 21 anni

mentre frequentavo il III anno di Lettere Classiche all’Università di Genova (e

mi laureai a giugno del IV con 110 lode e medaglia d’argento) mentre ci

recavamo al seggio con mio marito,

rimasti senza benzina, mi toccò spingere l’auto (per fortuna con l’aiuto

di qualche volenteroso) fino ad un distributore non lontano.

Votai monarchico ritenendo che noi

italiani avessimo un debito con Casa Savoia che fece la nostra Unità. Vedo che

tuttora permangono tanti livori e tante dimenticanze al riguardo. Penso che

mentre stimiamo come statista Alcide De Gasperi, che però -obtorto collo- fu

costretto a lasciare l’Istria alla Yugoslavia continuiamo a scagliarci contro

Re Vittorio Emanuele III considerato quasi traditore d’Italia.

Il libro di Vignoli chiarisce molte cose

incluso il fatto che il Re, in quanto la Corona era povera, fu aiutato nella

fuga dal Papa. In regimi cambiati alcuni sovrani sono stati riaccolti in

patria, noi siamo incapaci di perdono.

Poi tornando a quella prima votazione

votai liberale e mi piace citare queste parole: “Quelli che è sempre colpa del

liberalismo, anche se in Italia neppure esiste. A sinistra (ma pure a destra) è

diffusa l’idea che ogni male della società sia frutto dell’avidità e

dell’arrivismo capitalistico”. Quindi votai DC (come tutte le beghine d’Italia,

commento di mio padre) e poi FI e quando questa cambiò nome pensai che prima o

poi sarei fuoruscita dall’arco parlamentare…

Torno su Maria Gabriella di cui avevo

ammirato la compostezza. Per far capire vi chiedo di confrontare la Regina

Elisabetta e la sguaiataggine di Hillary Clinton nella sua recente campagna

elettorale, quando –sicura delle vittoria- lasciava cadere la mandibola quasi

sul seno ridendo a piena bocca in modo volgarissimo.

Più che le influenze russe (pallino

americano) è stata questa sua volgarità a farla perdere. Per lei non potevano

che partecipare altrettanto volgari starlet americane o campioni dello sport

che hanno tanti soldi ma tanta ingnoranza.

Ricordo che a Palazzo Ducale inviata a

scrivere l’articolo sul Giorno c’era

un’altra giornalista giovane, non ne rammento il nome, ma il sussiego con tanto

implicito disprezzo con cui si accingeva a scrivere dei Savoia: evidentemente

anche lei poco aveva studiato di Storia. Era della categoria di quelli sempre con

il sopracciglio inarcato…

Inserisco ora un’immagine di Gabriella

giovane che io ragazzina avevo ritagliato e che ho conservato nel libro sulla

Storia di Casa Savoia. Cito anche da un

librino Umberto di Savoia comandante del

Gruppo delle Armate dell’Ovest (1940-XVIII) (Estratto dalla Rassegna Italiana –

anno XXIII – Agosto-Settembre 1940 XVIII) che mi fu donato da Luigi

Casartelli, un amico bobbiese (che non è più) e il cui padre era stato uomo di

fiducia del Marchese Malaspina: (p.10) “Il sentimento del soldato lo sospinge

irresistibilmente verso il campo di battaglia dove c’è pericolo, dove si soffre

e si muore…Egli non sa resistere al richiamo, e per tutto il tempo che infuria

la battaglia, corre, appena può laddove più grande è il rischio e più violenta

la lotta. Quanto più il pericolo superato è stato palese e vicino, tanto più il

suo volto appare raggiante”. E nel momento il suo Gruppo Armate si scioglieva,

Umberto disse: (p. 12) “Dieci mesi di vita in comune, di fervida e appassionata

collaborazione, avevano fatto delle nostre volontà una volontà sola…”

Retorica del tempo? Ma penso all’oggi

quando essere insieme non riesce a definirsi in questo modo epico perché non

c’è più sentimento di Patria comune.

Maria Gabriella di Savoia XVII

sec. Trombettieri con drappelle di Savoia

Forse ho sempre avuto una passione per

l’epica e gli eroi:

Achille, il personaggio che più amai

studiando Omero e in cui identificai la ribellione di ogni giovinezza. Lo

studiai per la mia tesi di laurea Aristeia omerica e virgiliana con Enrico

Turolla, dove nel frontespizio di essa il professore scrisse: “L’indagine su

quella che la candidata chiama ‘aristeia egemonica’ (p.182) è realmente e senza

esagerazione rivelatrice anche per chi conosce e ama Omero per avervi dedicato

l’intera esistenza”.

Che belle parole ma coincidono con lo

spirito del giornalismo e dello scrivere in coscienza e verità: “Capire, far

capire e anche farsi capire”.

Aggiungo che ho sempre amato gli eroi:

Achille certo, ma anche Leonida e i 300 alle Termopili, Orlando che a

Roncisvalle suona l’olifante, Camilla di Virgilio che pur se guerriera da donna

si volta a guardare una spilla d’oro ed è trapassata a morte da una freccia,

Giovanna D’Arco che all’offerta di un bianco destriero, disse: “Solo i felici

cavalcano cavalli bianchi e lei aveva già in sé il presagio della disfatta”,

Corradino di Svevia (perché nulla più di una morte giovane è lutto per

l’umanità): “Era biondo, era bello era beato sotto l’arco di un tempio è sepolto…”

E anche eroi ed eroine delle leggende come da quelle delle Dolomiti, raccolte

da Wolff e pubblicate da Cappelli (lo stesso editore della Storia della Casa di

Savoia- grande Editore per averci consegnato queste memorie) Dolasilla, regina

dei Fanes (le marmotte) che non doveva scendere in battaglia se la sua corazza

da argentea fosse diventata scura e invece lo fece morendo per il suo popolo o

come la Delibana, non donna guerriera ma fanciulla che aspetta rinchiusa in una

grotta un amore che non verrà mai più…

Inserisco ora la foto in costume ma è una

foto per turisti e non un costume di Carnevale che ho sempre considerato la

festa più triste dell’anno in un viaggio a Windsor con mio marito, quando il

nostro secondogenito Cesare, appena laureato in ingegneria elettrotecnica

cercando su internet si era trovato un lavoro in una Ditta Inglese e noi per

sette anni (il tempo della sua permanenza per lavoro in Inghilterra) una volta

l’anno andavamo a trovarlo.

E’ una foto per turisti però il

fotografo, un piccoletto grassottello, m’insegnò qualcosa che non ho

dimenticato. Mi faceva vedere come dovevo tenere il ventaglio e soprattutto non

voleva ridessi in quanto le dame inglesi (ma era la stessa tradizione per le

nobildonne genovesi) dovevano o stare serie o sorridere come se avessero un

acino d’uva stretto tra le labbra.

Maria Luisa e Giovanni a Windsor (in costume)

E poiché sono un’archivista anche se

molto disordinata, avendo citato la mia tesi, allego un ricordo del prof.

Enrico Turolla che mi avrebbe proposto per il diritto di pubblicazione se mi fossi fermata all’Università

accettando di migliorare qualche capitolo.

Il Professore voleva restassi per

offrirmi la possibilità di continuare in ambito universitario, ma l’Università

di allora mi sembrava vecchia e polverosa.

Quando avevo detto a Turolla, al terzo

anno d’Università, che mi sposavo, aveva commentato: “Povera bambina” e dopo mi

aveva chiesto scusa spigandomi che aveva pensato ai sacrifici di sua cognata

rimasta presto vedova.

Il pensiero di Turolla coincise con

quello di Gina De Benedetti mia amata professoressa del ginnasio: “Tante belle

intelligenze femminili vanno sprecate” . Però resto orgogliosa di 30 anni da

giornalista pubblicista, sempre con 4 o 5 articoli la settimana e collaborando

in contemporanea ad almeno due giornali. Sono orgogliosa anche delle due Scuole

Superiori (comunicazioni sociali, giornalismo) in cui mi diplomai

all’Università Cattolica sempre con il principio del presto e bene: massimo dei

voti nel minor tempo possibile.

Era stato proprio Turolla a chiedermi di

fare la tesi con lui. Gi avevo detto che desideravo laurearmi in lingua e

letteratura italiana e la sua risposta era stata: “Perché quando la letteratura

greca è tanto più originale e profonda?” Mi convinse e ora so che aveva ragione

in questo giudizio: il patrimonio di idee, la saggezza, l’indagine storica che

fanno di Erodoto anche un cronista dell’antichità, l’incredibile leggerezza dei

poeti dell’Antologia Palatina restano in chi li ha studiati. Sono una ricchezza

dello spirito.

Ancora un episodio da quegli anni giovani: ricordo che Turolla

dopo l’esame di bizantino che si dava al quarto anno mi disse: “Non ti do la

lode perché al corso siete tutte donne e se no la vogliono anche le altre”. E

aggiunse: “La tua tesi così bella l’hai fatta proprio tu?”. Piangevo, fuori

dall’aula, per quel commento. Passò un ragazzo e mi batté la mano sulla spalla:

“I professori sono tutti pazzi, cosa ti ha dato?” E io tra le lacrime:

“Trenta”. Lui batté i tacchi, mi fece il saluto militare inabissandosi al fondo

del corridoio. Tra le lacrime io piangevo e ridevo.

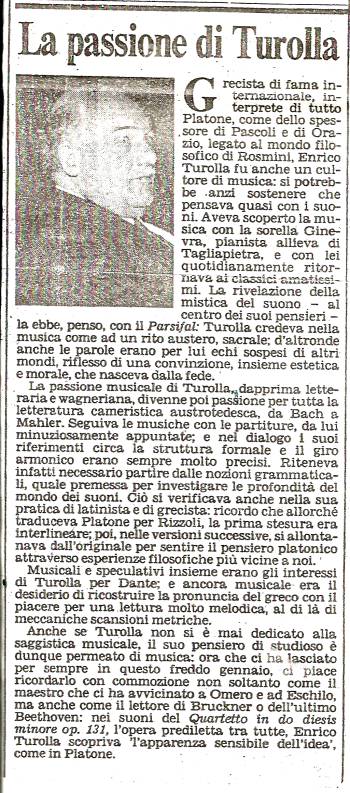

Articolo di Mario Messina

Rubrica Musica

Gazzettino di Venezia

11 gennaio 1985

Le storie più brutte

di Emilio e Maria Antonietta Biagini

Le storie più

brutte - Come raccontare al nipotino le menzogne della storia contemporanea

per Fede & Cultura è la più recente opera di una coppia di scrittori:

Emilio e Maria Antonietta Biagini. Lui, docente universitario e fecondo

scrittore, Lei che ha studiato a Genova già autrice di diverse pubblicazioni.

Loro notizie sul su www.itrigotti.it.

Questo nuovo libro è illuminante, di chiarezza e

semplicità di scrittura quindi più che adatto alla divulgazione, ma anche denso

e arduo per la storia controcorrente rispetto a ciò che imparammo a scuola e che i ragazzi tuttora

imparano.

I due autori sono profondamente religiosi e per i mali

della nostra contemporaneità partono da alcuni momenti fondamentali: la Riforma

protestante, la Rivoluzione francese, la Massoneria.

La Riforma, figlia di un Rinascimento che affermava

l’uomo come centro dell’Universo, aveva favorito la ribellione protestante

contro la Chiesa e il pensiero di un

successo mondano capace di aprire le porte del Paradiso. Fu il primo assalto

alla Chiesa tradizionale.

Come gli autori spiegano nell’“Antico Regime molte

delle migliori tradizioni cristiane come ordine, nobiltà d’animo, serenità di

spirito, si conservavano presso la maggior parte delle famiglie”. Ma “la

Rivoluzione insegnò a vivere secondo l’interesse personale, all’insegna del

denaro e dell’avidità, distruggendo quanto era di buono nell’Antico Regime”.

Nel libro una delle parti più interessanti riguarda

proprio quella Rivoluzione di “Egalité. Liberté. Fraternité.” che i meno

ortodossi alla vulgata corrente hanno sempre interpretato sottolineando il

“punto”, cioè “point” (= niente) di tutte queste cose.

Dal libro una considerazione, importante e inusuale:

alcuni storici si sono basati sulle lamentele dei contadini francesi che per

sfuggire ad una tassa sui redditi, detta “taglia” e applicata in base alla

ricchezza visibile, ostentavano una povertà che non c’era. Il popolo prima

della Rivoluzione francese non era in miseria o in quella miseria che li spinse

a prendere la Bastiglia al grido di “pane, pane!”.

Su questa conquista dei rivoluzionari il libro fornisce

dati: i rivoltosi erano al massimo 6000 su un totale di 20 milioni di francesi,

il 14 luglio 600 ammutinati rubarono fucili e munizioni. La propaganda

massonica poi dipinse la fortezza come un’orrenda prigione mentre allora

c’erano solo 7 prigionieri e la guarnigione era composta da poche decine di

uomini per lo più invalidi.

Non solo, l’intera Parigi assisteva al ridicolo

assedio, qualcuno fin con cannocchiali. La banalità dell’accaduto è

testimoniata perfino da un estremista rivoluzionario come Marat. Tra i delitti

della Rivoluzione l’aver inventato il “genocidio”, quello dei vandeani.

Molto dissacrante nel libro la rivisitazione di

personaggi illustri: Napoleone, Garibaldi, Mazzini, Cavour, Pellico…

Gli autori definiscono Napoleone “individuo odioso che

devastò e saccheggiò l’Europa e rubò tutti i capolavori d’arte su cui mise le

mani”. Se però a Napoleone bisogna riconoscere quella marcia in più che hanno

solo alcuni, per Mazzini troviamo queste parole: “un distruttore capace solo di

architettare cospirazioni e di mandare a morire i suoi seguaci compiendo

attentati e atti terroristici da cui lui si teneva a debita distanza”. E il

capitolo che riguarda Cavour porta il titolo: “Gli intrighi di Cavour”.

Garibaldi? Ci viene presentato nel capitolo che riguarda la fuga di Pio IX, da Roma a Gaeta,

all’inizio della Prima Guerra d’Indipendenza (1848/49): “arrivò Garibaldi, già

attivo in Sud America come ladro di cavalli e commerciante di schiavi cinesi

destinati a morire nelle terribili miniere di guano”. Viene anche denunciato

l’apporto di bande mafiose alle schiere garibaldine per conquistare il Regno di

Napoli. Cosa che avvenne più con la corruzione di alti ufficiali dell’esercito

e della marina del Regno stesso e con l’appoggio della malavita del

Mezzogiorno.

Mentre le bande garibaldine devastavano il Sud,

l’esercito sabaudo invase senza dichiarazione di guerra e senza giustificazione

lo Stato pontificio, lasciando al Papa solo il Lazio. Per di più nella ricerca

di denaro per finanziare le guerre il governo post-unitario aggiunse alle tasse

anche quella sulle porte e finestre che subito furono costruite più piccole,

con poco spazio al sole e incremento della TBC.

Il libro affascina proprio per queste minute notizie

che riguardano la vita quotidiana dei tanti, ma porta anche giudizi critici

molto severi, disfacendo pregiudizi: “non è vero che lo Stato Pontificio e il

Regno delle Due Sicilie fossero sacche di arretratezza”. Un esempio. La Roma di

Pio IX aveva un ospedale ogni 9000 abitanti ed un istituto di beneficenza ogni

2700 abitanti. Londra, centro del maggior Impero mai apparso sulla terra, aveva

un ospedale ogni 40mila e un istituto di beneficenza ogni 7000. Fin dal

Seicento il governo di Londra era stato

inventore e precursore del lager della Germania nazista e del gulag dell’Unione

Sovietica: gli indesiderabili erano imprigionati nelle colonie britanniche.

Silvio Pellico, venuto ventenne da Saluzzo a Milano a

cercar fortuna, ebbe successo ma dovette entrare nella Massoneria. Si affiliò

alla Carboneria, arrestato nel 1820

ricevette la condanna a morte per alto tradimento, ma dopo 8 anni fu

graziato e liberato. Nel suo Le mie

prigioni, scritto in carcere, si dichiarò desideroso di tornare alla

religione cattolica e affermò che gli austriaci non erano per niente malvagi

come da propaganda massonica. Osservazione dei Biagini: “oggi nelle antologie

scolastiche di Pellico si ricordano solo i brani esaltati un tempo dalla

propaganda massonica per distogliere l’attenzione dal resto del libro”.

Pellico fu autore anche de I doveri degli uomini in cui, da galantuomo e da cattolico, parla

di doveri mentre “tanti mascalzoni – osservazione dei Biagini per il nipotino –

parlano solo di diritti”.

Non a caso, il prossimo libro che i Biagini hanno in

mente riguarderà l’Austria, anch’essa colpita da una propaganda non veritiera

ai tempi del nostro Risorgimento.

Quanto alla Massoneria, tanto spesso accusata nel

libro, la spiegazione nel volume VIII del Grande Dizionario Enciclopedico della

Utet è: “Associazione segreta a carattere speculativo e scopi genericamente

filantropici, sorta nel XVIII secolo in Inghilterra sulla base di precedenti

filoni e tradizioni sia esoteriche, sia operative. In Italia contribuì al

Risorgimento (affiliati Mazzini, Cavour,

Garibaldi). Il Fascismo provvide al saccheggio sistematico delle sue

sedi. Ricomparve di pari passo con la Liberazione, riportando nel 1944 a Roma

il Supremo Consiglio d’Italia.

Da queste notizie tratte dal Dizionario penso che ebbe

fortuna e peso come tutte le Associazioni di potere con adepti importanti, ma

confesso la mia ignoranza al riguardo.

Quanto all’Austria, nata a Trieste, so che quando

moriva un funzionario asburgico, la prima pensione - con le giuste parole di

condoglianza- veniva portata alla vedova da un inviato da parte

dell’Imperatore.

Mia

indissolubile compagna

Lettere a Laura Boschian di Salvatore Satta

(Interessante notare - e ho segnato in

rosso - le frasi dell’insigne giurista e scrittore sardo che ci riportano ai

momenti della nascita della nostra Repubblica e appaiono coincidenti per

atmosfera con quanto detto nella recensione precedente dal prof. Giulio

Vignoli).

Anticipo una foto del matrimonio di Salvatore e

Laura, 3 maggio 1939, davanti alla cattedrale di Trieste tratta da Padrigali mattutini, sempre del

giurista, che allegherò di seguito, avendo avuto la fortuna di leggere anche

quel delizioso libro).

Mia indissolubile compagna – Lettere a Laura

Boschian 1938-1971,

con titolo tratto da una

lettera, prosegue da parte della

sarda Ilisso nella riproposta del giurista Salvatore Satta. Questi come

scrittore è rimasto nella memoria

soprattutto per Il Giorno del giudizio

(edito postumo nel 1971), grande libro etico del ‘900.

Nel 2015, per Ilisso,

ottima casa editrice (testi eleganti, raffinate copertine e carta delle pagine

che fa venir voglia di annusare i libri), è uscito il delizioso Padrigali mattutini, a raccogliere quei

pensieri che il giurista, prima di recarsi al lavoro, lasciava alla moglie.

Questo nuovo volumetto ci propone 119 lettere, da lui indirizzate a Laura, di

cui un’ottantina dal dicembre 1938 all’aprile 1939, poco prima del loro matrimonio celebrato il 3 maggio 1939.

Accuratissima, illuminante

per contestualizzare le lettere e meglio capire, la prefazione di Angela Guiso.

Risalta innanzi tutto la

storia d’amore tra Satta di 36 anni e la slavista Laura, la triestina

ventiquattrenne, allora assistente volontaria alla cattedra di Letteratura

Russa a Padova. Il giurista sta per lasciare questa Università in cui aveva

insegnato Diritto Processuale Civile per la nuova sede di Genova. Chi non crede

al colpo di fulmine, e reciproco, si ricrederà poiché proprio nel momento del

primo incontro Satta chiede a Laura se sia già fidanzata: potrebbe innamorarsi

di lei e non vuole pasticci. E Laura, a sua volta, precisando che per lei non

contava più nessuno, scrive nei suoi diari: “Ormai avevo preso la coincidenza

per Satta”.

E’ una storia raccontata

in questo documento solo dalla parte di lui e dove lei appare l’approdo. Lui,

pur nella sua saggezza, è percorso da dubbi e tormenti, Lei è la donna forte

che guiderà la famiglia pur se si definisce “donnina” poco preparata alle cure

domestiche. Lui stesso è impreparato al metter su casa, cercarla a Genova,

trovare i mobili. Così, leggendo le lettere, troviamo passi in cui si parla di

paure (con effetti un po’ esilaranti ma teneri, quasi commoventi) di fronte a

questo futuro borghese e casalingo.

Emerge però - a tutto

tondo - la personalità eccezionale dell’uomo di legge. Nel 1968 l’amico Enrico

Biamonti, dopo aver letto i suoi Soliloqui

e colloqui di un giurista, gli scrive: “Dio volesse che la scienza

giuridica fosse veramente una scienza morale, quella che, nei suoi valori, non

dovrebbe mai mutare, pur adattandosi ai tempi”. Satta sente insoddisfazione

verso tale scienza giuridica che dovrebbe cambiare. “Il giurista non vede

l’uomo e continua a studiare la norma”, scrive pensando che l’uomo è proiettato

verso la luna mentre il giurista sembra rigettato in un passato antico, e

ancora: “Processo vuol dire procedere cioè andare avanti, mentre il giudice

parla un linguaggio negativo, una vera e propria lingua morta”.

Le opere giuridiche di

Satta sono state molteplici, importanti proprio nella direzione di uno

svecchiamento necessario, di un adeguarsi a tempi che cambiano. Ho voluto

partire dal giurista perché Satta amò molto il suo lavoro, ma in generale amò

lo studio che apre alla conoscenza. In una lettera del gennaio 1939, a pochi

mesi dal matrimonio, scrive a Laura: “Amo molto lo studio e desidero che anche

Lei lo ami e continui ad amarlo”.

I due sposi prenderanno

l’abitudine di letture serali in comune sui classici italiani, ma anche

stranieri e soprattutto su quegli autori russi che lei faceva conoscere a lui.

A queste letture seguiranno i viaggi di famiglia con i due figli, in Italia e

in mete lontane.

Illuminante questa frase

di Bob (così viene chiamato Satta in famiglia, diminutivo da Bobore o

Boboreddu, in sardo Salvatore): “Bob cammina a testa in giù, a testa in su con

la fantasia che ci rende simili a Dio”. La sua leggerezza deriva dall’euforia

dell’amore e del matrimonio che si avvicina; mentre in un momento di

depressione causato dalla guerra annota: “I pensieri vagano qua e là con un

volo tondo di pipistrello impeciato”. Il suo linguaggio (e altrove ha espresso

che per lui “scrivere belle lettere è un’intima gioia”), ci disvela qualità di grande scrittore.

Della guerra nelle

lettere poche notizie a parte qualcuna sul razionamento dei cibi. Per contrasto

risaltano due sue esternazioni: “Nella giornata festiva che vedrà una grandiosa

adunata di popolo osannante per i nostri immancabili

destini…” (dell’ottobre 1940 e vi si coglie l’ironia); quindi il 14 giugno del 1946: “A Roma sono diventato

fierissimo monarchico, avendo assistito ad una sfilata di repubblicani, redivivi fascisti in camicia rossa, vomitanti ingiurie ed errori di grammatica

dalla libera bocca”.

Quanto alla caratura

dell’uomo risalta un saldo amore di famiglia, per quella d’origine (si occupa

di un nipote che appare demotivato) e quella che si è costruito e sembra voler

racchiudere in un cerchio magico, solo per loro. Quando ai due sposi si aggiungono i due figli, dice del

secondogenito Gino, di cui ha ricevuto una foto del marzo 1944 e non aveva

ancora un anno: “Gino non sorride perché sa che la vita è una cosa seria e una

cosa serissima nella vita è il babbo”.

I figli, già più

grandicelli, che lo vengono a prendere alla stazione, sono definiti: “I soliti

due ceffi di famiglia”.

Un gran bel diario in cui

risaltano anche squisitezze del cibo nella vita domestica come la “barbagliata”

o un dolcetto della Pasticceria Preti. Salvatore, di cui si capisce la gioia

quando abitando in Corso Italia di Genova e leggendosi qualche lettera della

moglie la percorreva tra sole e mare, si lascia anche scappare un giudizio

impietoso di confronto tra città: “Genova dopo l’eleganza di Trieste mi è

sembrata tanto brutta nella sua pompa briosa di palazzi umbertini”.

PADRIGALI MATTUTINI

di SALVATORE SATTA

“Fu chiesto a un’ape

cos’è la vita:.../’La vita è sole, sole, sole’./La domanda fu posta a una radice:...

‘La vita è vento, vento, vento’”. Versi tratti da Padrigali mattutini di Salvatore Satta, un delizioso librino

sapienziale ma con l’incredibile leggerezza dell’essere. Sono le rime che il

giurista lasciava come saluto prima di

uscire per il lavoro alla moglie, Laura Boschian, da lui affettuosamente

chiamata Mucio, e ai due figli Luigi e Filippo che ora li hanno raccolti e

pubblicati con l’Editore Ilisso.

Con questo stesso Editore

sardo uscì Il giorno del giudizio,

uno dei libri più etici del ‘900 che consacrò Satta come grande scrittore

oltreché giurista di fama autore di numerose pubblicazioni tra cui si ricordano

Commentario al codice di procedura civile

e diritto processuale civile (1966) e Soliloqui

di un giurista (1968). Da notare che pure Il giorno del giudizio uscì postumo due anni dopo la morte di

Salvatore nel 1975, alla cui stesura aveva atteso dal 1970 e che fu tradotto in

16 lingue. Satta aveva esordito come scrittore nel 1926 con il romanzo La Veranda in cui raccontava due anni

passati in sanatorio poco più ventenne e allora la tisi era una malattia che

faceva paura dato che era non solo molto contagiosa, anche spesso mortale. La

sua limpida coscienza lo aveva spinto a narrare quella prima esperienza di un

dolore personale e di un primo amore nato in sanatorio per condividerne le

riflessioni con altri.

Le rime mattutine che i

figli hanno voluto raccogliere - e non è stato solo un atto d’amore familiare

anche un dono di ‘predisposizione alla vita’ che fa bene ai tanti per quel

guizzo di bonomia (come si sarebbe detto una volta), quello sguardo sereno sul

nostro esistere con tutta la poesia della quotidianità. Questo pur nelle

difficoltà di ogni giorno che sempre si apre come un’incognita, come una

piccola battaglia da affrontare.

I versi possono essere

molto domestici e riguardano lo sciacquone che si è guastato nel bagno dei

bimbi (e di cui dovrà occuparsi Mucio per farlo riparare) ma anche il Congresso

dei giuristi, quelli delle “inutili parole” (un costume che abbiamo visto

riguardare non solo i Convegni di studio, anche i vari tavoli di concertazione,

le Circoscrizioni e i Municipi, le pubbliche assemblee, il Parlamento di ieri e

di oggi). Condividiamo la sofferenza di Salvatore che va ad un congresso di

quella gente (i giuristi) “che non sa cosa fare tra Jaeger porco e Enrico

Tullio fesso”. Salvatore ci riempie di simpatia nel firmare estroso queste rime

unendo al suo appellativo “Bibi” quello

di Dante, come altrove si chiamerà Bibi Petarca o ancora Iona quasi fosse il

biografo errante. Altre volte, secondo l’estro del momento, si firma Pindaro o

Salvator Dalì e lo fa spesso per ricordare che “il frigorifero piange”, che “il

lavandino è da sturare”, che il papassino (dolcetto sardo per la colazione del

mattino) era “schifoso”, senza però dimenticare un contentino per la moglie che

dovrà assumersi l’incombenza delle

riparazioni: “Non sono né Onorio né Arcadio/ ma sono la tua metà./Trasporta pure l’armadio/ se questa è la tua voluttà”.

L’amore per la moglie

triestina risalta in questi versi con cui la descrive in una riunione di amici:

“col suo passo da cerbiatta/pur se un poco attempatella/ ma per me tuttavia

bella/ viene la Signora Satta”.

Quale sposa dopo tanti

anni di matrimonio non vorrebbe una così dolce dichiarazione, tanto più vera

delle candele accese e dei giganteschi mazzi di fiori di stupide Soap e come

non vorremmo un po’ tutti, noi italiani, ritrovare un modo conviviale dove non

ci siano vomitatori d’odio e pseudopolitici

invasati di rabbia. Satta in questi versi parla anche a noi indicandoci

un modo sereno di vivere che sembrava più comune nell’Italia che si andava

costruendo nel dopoguerra e in un tempo di minor benessere.

Il prezioso librino (poco

più di 100 pagine), molto elegante nell’edizione che porta a fronte il testo

scritto nell’elegante grafìa di Salvatore e quello battuto a macchina per la

stampa, si apre con un gioiellino: sono le pagine introduttive e di spiegazione

di vari componimenti poetici, curate da Valerio Magrelli, ripercorrendo la

storia della corrispondenza a partire da Omero.

Un altro gioiello in

chiusura: foto di famiglia da quella della nozze di Salvatore e Laura nel 1939

davanti alla cattedrale di Trieste, alla loro casa in corso Italia a Genova,

alla festa in costume sardo quando Salvatore

ottenne l’incarico all’Università di Roma e poi gli studi del giurista,

a Genova in via Brigate Partigiane e a Roma in via Cavalier d’Arpino. Una bella

foto del 1964 mostra la famiglia al completo al ritorno a Fiumicino

dall’Etiopia e ne mostra il senso profondo e affettuoso. Anche il valore di una

bella famiglia si trasmette ed è frutto

di educazione.

Giovanni Meriana

Del professore Giovanni Meriana, 86 anni, nato a

Savignone, già assessore alla cultura a Genova e scrittore di vari libri (ne ho

recensito Pane Azzimo e Memorie di Casa Temolo), metto la

locandina dell’invito per la ri-presentazione di uno dei suoi testi di maggior

successo, Andalò da Savignone.

A fianco la copertina di Sono partiti tutti- Ultimi giorni di Reneusi e altre storie, edito

nel 2010. Il professore me lo ha inviato per il Natale scorso, dono molto

gradito anche perché parla del monte Antola che vedo alto a sinistra andando

per la Valtrebbia a Bobbio, la città della mia mamma.

Dal libro una nota storica che si incontra nelle

pagine iniziali: “Una sentenza dell’imperatore Rodolfo II del 30 novembre 1576

riconosce a Scipione e a Ettore Fieschi, che lo hanno rivendicato da Antonio e

Pagano Doria a seguito della congiura, il territorio di diversi castelli, tra

cui Torriglia e Carrega. Reneusi (ed è la prima volta che se ne parla) è nella

giurisdizione di quest’ultimo”.

Sono partiti tutti

Ultimi giorni di Reneusi e altre storie

Nel

libro, prima dei racconti, questi versi di Giorgio Caproni:

Sono

partiti tutti.

Hanno

spento la luce,

chiuso

la porta, e tutti

(tutti)

se ne sono andati

uno

dopo l’altro.

Soli,

sono

rimasti gli alberi…

Di questo libro affascina

per prima cosa la scrittura: precisa da

apparire scientifica, senza sbavature o inutili divagazioni, pregnante da

dilatare in profondità il significato delle parole. Leggerlo è come fare un

pasto ricco ed esserne del tutto saziati e soddisfatti.

Il testo consta di due

racconti iniziali ed a seguire altri 15 brevi. Per primo quello che dà il

titolo “Gli ultimi giorni di Reneusi”, quindi “Il posto dei ciliegi” che

descrive Ceresole il luogo dove l’autore visse l’infanzia. Pregio del libro è

poter scoprire, ma attraverso brevi cenni personali lungo tutti i racconti,

l’Uomo Giovanni Meriana.

In questo libro sono

cristallizzate le sue esperienze personali importanti, il suo sentire come si è

formato negli anni, imparando da ciò che veniva a conoscere e dai rapporti

umani. Dagli anni della vita in campagna, immaginifici per il linguaggio e per

la fantasia, a quelli dei primi studi come convittore all’Istituto Arecco, alle

esperienze più significative di quando è stato Assessore alla Cultura nella

Giunta del Sindaco Sansa. Questa “geografia di vita” è dominata dal monte Antola

con nella sua cintura i due paesi citati: Reneusi più verso Torriglia e

Valtrebbia e, verso la valle Scrivia, Cerisola (il posto dei ciliegi), il cui

nome sembra derivare dal francese cerise, la ciliegia (in dialetto Serixeua).

Queste parole di nostalgia chiudono il racconto di Cerisole: “Anche i ciliegi

cessarono di rivestire di bianco le quattro case del paese al tempo della

fioritura…” Perché i due paesi dell’Appennino sono abbandonati da più di 60/70

anni dal 2010 data di pubblicazione del libro con la Sagep.

Meriana s’interroga

subito sul perché siano stati fondati in luoghi così impervi: Reneusi “a

ridosso di una costa di monte isolata da mondo”, Cerisola “chiuso in una piega

di monte, forse per difenderlo dalla tramontana gelida”. Per Reneusi, costruito

a oltre mille metri di altezza e lontano dal fondo valle, dove avvenivano gli

scambi commerciali, avanza due ipotesi: “fame di terra” a seguito di gravi

carestie o le scorrerie di pirati barbareschi e saraceni che costringevano

pescatori e marinai della costa a riciclarsi in montanari. Per Cerisola la

fondazione sarebbe stata causata dal maggiorascato: una delle cinque famiglie

storiche del paese, i Repetto, sarebbe venuta dalle Capanne di Marcarolo, un

paese di case sparse su una costa di monte, tra le valli Gorzente e Stura. Le

famiglie delle Capanne erano fittavole degli Spinola, feudatari di tutta la

zona e solo il primogenito maschio poteva succedere nei possedimenti al

capofamiglia deceduto, da ciò l’emigrazione forzata dei figli cadetti. Le altre

quattro famiglie erano dei Valente, cognome dato a qualcuno che “sapeva farsi

valere”. L’unico residente allora rimasto è appunto un Valente. Assaporate

questa foto, intitolata “L’ultimo”.

“Però un paese è tale

quando c’è la gente a renderlo vivo, a coltivare i terreni attorno alle case, a

tenere puliti i boschi, a sorvegliare che gli incendi non facciano un falò dei

casolari in una notte di vento” così scrive Meriana e se ne coglie tutto lo

struggimento.

La stessa nostalgia per

Reneusi che si è spopolato (e di cui l’autore ci descrive la Storia, la Scuola,

il Prete, il Catasto napoleonico (i soldati di Napoleone con l’occupazione

avevano portato il Catasto che definì le proprietà, il Codice civile e la Leva

obbligatoria). Ci parla dei bambini, tra cui c’era sempre “il birba”, quello che messo in un posto

dopo pochi minuti è altrove e per cui nel dialetto di Ceresola c’è la voce

dialettale “l’è afoitò”, termine derivato dalla faina il più astuto e svelto

dei selvatici. Ho voluto riprendere questa voce termine del dialetto di

Ceresola perché la storia di questi paesi abbandonati si rassomiglia. Quei

bimbi, crescendo, li hanno lasciati e grazie allo studio (anche se di poche

classi elementari) hanno potuto scendere a valle per farsi operai nelle fabbriche

o per continuare a studiare come è stato per l’autore stesso. Meriana per

raggiungere “il trenino di Casella” (un racconto del libro porta questo

titolo), che lo portava a Genova, dove in terza media raggiungeva l’Istituto

Arecco di cui poi diventò convittore, racconta: “Quando c’era la neve

sprofondavo talvolta fino al ginocchio, nel viaggio battevo i denti dal freddo

perché le carrozze erano gelide e riuscivo ad asciugarmi solo a sera accanto

alla stufa, ritornato al paese”.

Per Reneusi l’inizio

dello spopolamento inizia con una tragedia: il tragico amore di Davide per

Maria sua cugina prima. Davide era uno di quei bambini che andavano a scuola ma

che crebbe apprezzato soprattutto per l’ingegnosità nel costruire basti tutti

diversi (per trasportare legna, erba, formaggi). Le famiglie erano tutte

imparentate tra loro, ma i genitori di Maria, appunto per scongiurare il

matrimonio, decidono di trasferirsi a valle. Allora quando sul sentiero passa

Maria che se ne sta andando, lui, Davide, per non perderla le spara e poi si

suicida.

Questa fu la fine di

Reneusi: “Partirono tutti” e poi arrivarono gli sciacalli, gitanti-predoni che

si introducevano nelle case abbandonate per saccheggiarle e impadronirsi di

antichi attrezzi e suppellettili, per farne mostra nelle proprie caso o per

venderli ai Musei contadini.

A Reneusi si nascose

Giangiacomo Feltrinelli. Forse perché l’unica testimonianza è dell’amico

Marcello Venturi nel suo libro Tempo

supplementare. Storie del Novecento. Un itinerario umano e civile (Nino Aragno

Editore, 2000).

Meriana ristabilisce per

lui una sorta di giustizia. “La sua morte ha fatto di lui lo zimbello dei

bombaroli senza mestiere, ma nel suo passato assieme agli esplosivi c’è la

Biblioteca Feltrinelli, fondata per guardare al mondo operaio attraverso la

scrittura. In seguito la Casa Editrice

riuscì a far arrivare dalla Russia con viaggio clandestino il dottor

Zivago, cosa per cui il PCI gli tolse la tessera di partito.

Da chi ha preso Meriana,

cosa c’è nel suo Dna? L’ingegnosità del padre che a Ceresola è stato un

contadino innovativo, aperto alle innovazioni tecnologiche da lui divulgate tra

i compaesani: un contadino benestante. Dalla madre la cura, l’attenzione

massima all’universo delle parole che nasce da chi parla il dialetto. Questo era

la sola lingua materna e ne traggo alcune definizioni che riguardano le donne:

“l’è precacinn-a” per la donna svelta, attiva, piena d’iniziativa; “l’è na

scixerboa” per la petulante-ficcanaso, la cui etimologia forse è dalla pianta

infestante della clematide.

Poi, per l’autore, ci

sono stati gli studi: l’Arecco dei Gesuiti, da cui porta in sé negli anni

adulti un’idea chiara di ciò che è bene e ciò che è male, anche un iniziale

integralismo cattolico che poi superò con il dubbio e le domande che l’uomo intelligente

si pone nella ricerca del proprio senso esistenziale; anche l’amore per il

cinema ispiratogli da Padre Arpa che lasciò l’Istituto per dedicarsi al

Cineforum.

Con gli studi e con il

lavoro Meriana visse adolescenza e giovinezza lontano dalla famiglia d’origine

ma ha conservato intatto l’amore per le tradizioni contadine come risalta da

altri racconti dove le leggende si mescolano a ricerche storiche sulla loro

origine. Interessanti ed originali come nel racconto “Lo Scravà” il gigante che aiutava gli ubriachi di notte ad

attraversare lo Scrivia, ed è assimilato a San Cristoforo. Un racconto “I ravioli di Garibaldi” ci introduce in

una storia di famiglia a Montoggio con la nascita della Trattoria Rosin di Tre

Fontane e del Museo storico della Valle Scrivia (Meriana si è occupato

attivamente di Musei). Dell’esperienza di Assessore alla Cultura ricorda quando

nel 1996 si recò ad Uppsala per accompagnare il violino di Paganini per una

serie di concerti nel castello che domina la città. Proprio in una cittadina

vicina trova idee per come si potrebbero rendere più interessanti e

comprensibili al visitatore i Musei contadini. “I conservatori –scrive Meriana

- vedono sovente solo ‘il museo’ e gli oggetti che vi sono collocati, assai

meno il contesto ambientale in cui il museo è sorto”.

Un amico definì l’autore

“un aristocratico” e questo aspetto che sorprese Meriana nel sentirselo dire,

risalta bene in uno dei racconti finali “Sul bus”. Vi vede giovani d’oggi

vocianti con parolacce, con piercing e tatuaggi, sporchi all’apparenza (altre

volte Meriana ha espresso la sua insofferenza ai cattivi odori), in una parola:

“maleducatissimi!”.

Quasi per contrappasso

“La forchetta d’argento”, racconto in cui torna all’amato Monte Antola per far

rivivere la memoria di due signore genovesi, Elena Piaggio e Angiolina

Borgonovo, animate da uno straordinario amore per il nostro entroterra e in

modo particolare per Torriglia e Valtrebbia. Realizzarono il sogno di

costruirvi le loro case ed una è diventata Villa Elena, oggi sede di una Casa

di riposo per anziani, l’altro villino diventò il Rifugio Bensa.

Ho scritto davvero tanto,

decisamente troppo per la misura di una recensione, ma questo libro di

paesaggi, personaggi (gente comune e protagonisti), tradizioni, anche culinarie,

leggende, microstorie e grande Storia è un pasto ricco.

Va centellinato portata

dopo portata.

Giglio Reduzzi

Giglio e la moglie Pierangela - 50 di matrimonio

(sposi il 10 maggio 1962).

- E’

arrivata la svolta

- Il Paese che vorrei

di Giglio Reduzzi

Per il Natale scorso,

puntuale come sempre, Giglio Reduzzi, bergamasco che vive a Genova, ha

pubblicato con Youcanprint questi due

nuovi saggi. In forma di diario, pensieri scritti giorno per giorno, facendo

proprio il detto di sapienza antica “nullus dies sine linea”, che è il miglior

modo per tener viva la mente. E quando i pensieri sono illuminanti, spesso

controcorrente come appunto le riflessioni di Reduzzi, diventano un dono per

gli altri.

Il primo saggio E’ arrivata la svolta va dal 6 aprile al

15 agosto; il secondo Il Paese che vorrei

dal 18 agosto al 13 novembre scorso.

Gli interessi dell’autore

vertono da sempre su Politica e Religione (cioè: vita quotidiana e vita

spirituale), ma la novità è averli messi insieme in queste pagine mentre in

passato dedicava ad essi saggi distinti.

Come precisa lo stesso

Reduzzi la sua passione per la scrittura lo ha portato a comporre circa 40

saggi da quando “è venuta di moda l’auto-pubblicazione e quindi è venuta

meno la difficoltà di trovare un

editore per chi non fosse già famoso”. Un nome noto – aggiungo io - che attira

vendite come per tanti libri sfornati da politici e starlet di Tv o spettacolo che mai ci negano la loro

autobiografia. Ma è biografia degna di questo nome? Cosa mai ci lascia?

Di Giglio ho recensito

per le pagine di Genova de il Giornale

diversi testi, di alcuni ho riportato sul mio Sito 2013 (http://marialuisabressani.wixsite.com/marialuisabressani;

pagina 12-Storia e pagina 14-Autori di “Recensioni

e non solo”).

Cosa apprezzo di Reduzzi

scrittore? La chiarezza cartesiana, l’elegante umorismo, e quanto alle idee mi

trovo in sintonia.

Dei suoi saggi ne cito a

memoria uno fiammeggiante Justice o

Giustizia all’italiana, dedicato alla nostra giustizia politicizzata.

Riguardo a Berlusconi da quando entrò in politica sono stati “28” gli ordini a

comparire (a scomparire!), di cui allora, nel 2011, “23” processi chiusi senza che “mai” fosse dichiarato

colpevole. Gli fu comunque addossata “la propensione alla criminalità”; quasi

“per contrappasso” Reduzzi cita in quel

saggio la mancata estradizione dell’assassino Cesare Battisti. Poiché questa

perdura l’autore torna in queste pagine sul nome di Battisti, affiancandogli

Giulio Regeni ma solo per ricordarci quanto poco peso abbia l’Italia

all’estero. Ritorna pure a criticare gli interminabili processi italiani con

spese enormi ma anche la Corte europea di Strasburgo, cui Berlusconi si è

rivolto: dopo cinque anni non si è ancora pronunciata mentre dovrebbe andar

veloce per non precludergli la corsa politica da leader. Ciò che -con tutta

evidenza- sembra voler fare.

Dei due saggi colpiscono

altre gravi omissioni denunciate dall’autore. I silenzi del Papa: il 7 ottobre

2017 anniversario della battaglia di Lepanto, la Sua mancata partecipazione al

Family Day del 2016. Silenzi come dalla Sinistra –il 9 novembre- sulla caduta

del Muro di Berlino.

Quanto all’altro grande

interesse dell’autore, la Religione, quest’ultimo saggio è dedicato ad un

martire cristiano ignorato: il quindicenne Arslan Masih, studente torturato ed

ucciso in Pakistan perché rifiutava di rinnegare Cristo e diventare musulmano.

Un’altra storia prende al

cuore per chi come lui crede in Famiglia e valore della maternità: la giovane

madre che, sapendo di dover morire, destina 18 doni alla sua bimba incaricando il marito di consegnarglieli ad

ogni compleanno, fino ai 18 anni.

Di Reduzzi ho apprezzato

una volta di più il preciso commento a molti fatti della nostra quotidianità:

dai dolosi incendi estivi, allo studio (vedi il numero chiuso che parrebbe

illegittimo da introdurre alle Facoltà umanistiche mentre queste, a parte

l’insegnamento, non offrono sbocchi professionali), alle Chiese che potrebbero

diventar Musei in cui pagar biglietto

(come già avveniva da tempo nella vicina Jugoslavia), alle vaccinazioni per i

bimbi su cui si discute, non altrettanto su quelle dei migranti.

Questo del gran numero di

migranti, percepito dagli italiani come un’invasione, è punto dolente della

nostra attualità. Il primo dei due saggi inizia con una foto di musulmani,

proni in preghiera davanti al Duomo di Milano; nel secondo Reduzzi ci ricorda

che a Londra ci sono 423 nuove moschee, che nella Chiesa di San Giorgio alla

Messa domenicale ci sono 10 0 20 cristiani mentre la Moschea di Brune Street è

così affollata che i musulmani pregano anche per strada. Però Giglio propone

anche soluzioni sulla gestione dei migranti come dare soldi (nostri ed europei)

ai missionari in Africa più che ai tanti governi corrotti e che li sprecano.

Per l’umorismo, dote

dell’autore, basti questo suo passo: “A differenza di Celentano Grillo ritiene

che con il reddito di cittadinanza anche chi non lavora possa fare l’amore”.

Voglio ancora segnalare

due sue ricerche storiche: L’epopea dei

Caravana (La –tanto derisa- Operosità

Bergamasca)e Dal Brembo al

Mississippi. Nella prima ricorda che la Compagnia dei Caravana (antico nome

della Compagnia Unica del Porto di Genova) si costituì nel 1340 solo con uomini

bergamaschi. Un privilegio loro concesso perché scoppiata una pestilenza solo

facchini bergamaschi seppellirono i cadaveri lasciati in strada. Nella seconda

si deve convenire con lui nel confronto con una burocrazia americana molto più

semplice della nostra.

Da E’ arrivata la svolta foto di Papa Bergoglio eloquenti più delle parole

GIOVANNI FERRERO

(Chicco in famiglia)

Parin - Cav. Ferrero Giacomo 1851-1938

L’ingegner Giovanni

Ferrero, nella sua consueta passeggiata mattutina, ritrova un vecchio collega

ansaldino, neo ingegnere elettrotecnico come lui assunto in Ansaldo nello

stesso anno (1963). Gli racconta qualche aneddoto di famiglia dei tempi andati

e questi gli dice: “perché non scrivi i tuoi ricordi?”.

Il suggerimento dà ali ad

un altro quando, poco tempo prima, un nipotino gli aveva portato un quaderno di

quelli grandi per scrivervi “le sue memorie”. Nome questo un po’ pomposo ma la

maestra – educativa - aveva spiegato che i ricordi degli anziani sono la nostra ricchezza più grande. Si può forse

resistere agli occhi con tante domande

di un bambino? Così l’ingegnere, classe 1937, di getto e in meno di un mese, su

quel grande quaderno dalla copertina verde scrive la storia della sua famiglia

d’origine.

Nel libro, (edito Youcanprint nel 2016), nei

vari capitoli aggiungerà preziose foto (è anche un collezionista) con sapore

del tempo che fu e con quella patina d’antico color seppia ti prende al cuore.

Chicco è il suo soprannome e pure i suoi tre fratelli ebbero dolci appellativi

d’affetto materno: “Mimmo, Dudo e Peppi”.

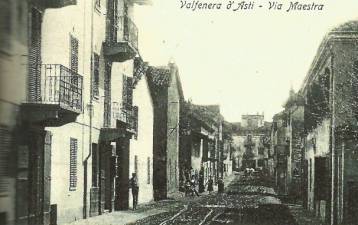

I ricordi di Chicco iniziano a Valfenera d’Asti, il paese

d’origine della famiglia Ferrero, una trentina di chilometri a sud di Torino.

Il tempo è quello della II guerra mondiale e nella casa avita in via Maestra erano

sfollati i figli del capostipite Parin, ben nove, di cui mancavano solo

Sebastiano e Augusto, parroco e vice-parroco

ad Agliano d’Asti.

“Ti domanderai il

perché”, con questa domanda, riferita agli zoccoletti, Chicco incomincia a

raccontare. “Il fatto è che i miei ricordi iniziano quando d’inverno portavo

gli zoccoletti con la suola di legno e la tomaia di un cuoio nero e rigido…” Ne

conserva ancora uno in bella vista in uno scaffale della biblioteca per non

dimenticare quel tempo in cui suo padre,

che aveva combattuto nella guerra 1915-18 e che nella seconda era

sfollato con la famiglia a Valfenera, confezionava con fatica e precisione

servendosi di forme da calzolaio.

L’autore ci indica come

ha scritto questi ricordi e ci anticipa: “Le mie radici sono le radici di

tutti, uguali e diverse, in esse tutti si possono riconoscere: potevo esser

nato in qualsiasi parte d’Italia, eppure c’è un’identità nel trascorrere di

ricordi che tanti, in essi, possono trovare una piccola parte delle loro”.

Il capostipite della

famiglia è Parin-Giacomo Ferrero (1851-1938) e mentre noi diciamo ai figli:

“saluta il nonno”, allora si diceva “saluta Parin”. Aveva spirito

imprenditoriale: iniziò vendendo ai contadini solfato di rame e guano del Cile

(ottimo concime) girando per la campagna in biroccio e con una pistola a

tamburo per difendersi dai ladri. In un libricino, che il nipote Chicco ha

conservato, annotava le proprietà che

man mano veniva acquistando.

Sposo nel 1877, biondo,

capelli fluenti e ondulati, due occhi azzurri e limpidi; lei, capelli corvini,

con un grande chignon e uno scialle dalle lunghissime frange e rose ricamate.

Lei muore due anni dopo.

Parin si risposa con

Zanet, soprannome piemontese di Giovanna; nel libro anche la foto del menu

delle nozze d’oro con, tra altre squisitezze, “polli novelli alla finanziera, arrosto inglese primaverile, quaglie e

pernici in salmì, e tra i dolci quelle frutte sciroppate di stagione” che erano